徐文龙:固废园区的零碳转型之道——科学降碳与降本增效并

来源:《CE碳科技》

整理:中城环境零碳院

岁末年初,“零碳园区”频频成为政府部门关注的聚焦。2024年12月11日中央经济工作会首次提出“零碳园区”一词,明确指出要协同推进降碳减污扩绿增长,建立一批零碳园区,推动全国碳市场建设,接着工信部、发改委等相关部门举行工作会,也将“零碳园区”建设纳入2025年工作规划中。

国家为何将“零碳园区”建设摆在如此高的位置?面对国补退坡、行业下行等困境,“零碳园区”创建为固废行业带来哪些新的发展契机?固废园区如何实现零碳转型,还需要解决哪些问题?

针对这些话题,《CE碳科技》采访了中国城市环境卫生协会(以下简称中环协)会长徐文龙先生。徐会长结合固废行业低碳(零碳)园区创建的实践案例分享了他的看法。

徐文龙

中国城市环境卫生协会 会长

日本福冈大学资源环境专业博士、教授级高工,现任中国城市环境卫生协会会长、住建部科学技术委员会委员、住建部科技委环境卫生专业委员会主任委员;享受国务院政府特殊津贴专家。

我国固废/环卫行业著名专家和业务带头人。30多年来先后主持国家级科研课题30余项,主编国家及行业标准编制30余项,承接国内80余城市的垃圾处理厂规划、研究、咨询和设计项目。在国内开创性的进行了垃圾填埋场稳定化及填埋气体回收利用、垃圾厌氧发酵技术、电子废弃物处理的研究,较早开展了垃圾填埋场HDPE防渗工程和垃圾焚烧发电工程设计。在国内外刊物发表论文30余篇,获得省部级科技进步奖十余项。

“零碳园区”是我国实现“3060”战略目标、践行绿色发展理念、提升生态环境质量的必然要求。自从被中央经济工作会首次提出,相关政府、企业和社会团体热情高涨。

然而,当前各地对零碳园区的认识多局限于理论层面,对于如何建设“零碳园区”,普遍面临资金短缺、标准缺失、产业政策不健全、缺乏成熟经验等多重挑战。特别是以工业园区为主体的零碳化转型,涵盖了能源结构转型、建筑能效提升、交通系统优化、产业结构升级、碳交易与补偿机制建立等多个复杂维度,协调推进难度较大,距离全面落地实施尚有距离。

“相较于中央提出的零碳工业园区愿景,当前我们环卫行业实践更多聚焦于环境产业园区,特别是以垃圾处理为核心的环境产业园区。”徐文龙在接受《CE碳科技》专访时强调。

徐文龙会长接受《CE碳科技》专访

他指出,尽管两者在创建主体上有所区别,但实现路径和最终目标大体一致,即近期结合园区现状,通过智能微电网的应用、园区设施、物料等高效协同、能源的梯次利用、新能源技术的引入等措施,远期辅以碳交易机制的引入、碳捕集与利用等手段,实现园区内碳排放量与通过各类措施抵减的碳量之间的平衡,达到相对零碳排放的理想状态。

01 单个垃圾处理设施降碳空间有限

无论是传统的卫生填埋场、垃圾焚烧发电厂,还是有机垃圾厌氧发酵技术,单一垃圾处理设施均面临一定的局限性,降碳空间有限。特别是垃圾填埋,因填埋过程中释放的大量甲烷(其GWP远超二氧化碳)且难以有效收集,成为废弃物领域温室气体排放的最主要源头。

相较于垃圾填埋,垃圾焚烧发电能在较短时间内将垃圾转化为二氧化碳和热能,理论上具备控制甲烷排放和替代化石燃料发电的双重减排效果。然而随着入炉垃圾中塑料等化石燃料成分的增加,关于垃圾焚烧发电究竟是碳源还是碳汇、促进降碳还是增加排放仍有争议,距离实现净零碳目标仍有较大差距。

至于有机垃圾处理,徐文龙认为,虽然业内普遍认为其资源化利用具有显著的减排潜力,如生物碳的净零排放特性和资源化产品对传统化石燃料的替代效益,但实际操作中,沼渣、沼液的资源化利用水平不高、产沼率低以及收集处理环节仍有约5%左右甲烷逃逸等问题,严重制约了有机垃圾碳减排的实际效果。

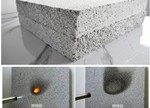

因此考虑到单一垃圾处理设施自身存在的局限性,难以实现园区碳减排目标,三年前中环协就曾多次组织工艺、数字化、能源、建筑、交通、园林等多领域专家深入交流探讨,在借鉴相关行业“微电网”模式的基础上,提出了以现有环境产业园区为核心,通过园区设施协同、物料协同、多能互补、微电网建设、能源高效利用、新能源等手段,以推动园区低(零)碳化转型。

02 零碳园区探索路径

徐文龙补充说,之所以引入园区概念实现碳减目标,这是由于现有环境产业园区,尤其是集垃圾焚烧、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾、市政污泥等多种处理设施为一体的循环经济产业园区,能够做到设施协同、物料协同、管理协同,是开展智能微电网、多能互补、源网荷储的最佳场景之一。

通过微电网(如图二所示),可以将垃圾焚烧厂所发的电力优先园区内自用,园区其他项目无需向电网购电。条件允许下利用已封场垃圾填埋场及园区生产、办公建筑也可安装光伏发电板,结合储能装置在电价低谷时段或分布式电源大发时,为园区其他用电设施(如电动车、电梯等)充电,这一策略显著降低了园区的用电成本,提高园区收益。

图二:园区微电网循环模式图

再以某环境经济产业园区为例(如图三所示),垃圾焚烧厂余热可供园内有机垃圾处理等项目用热,也可供居民供暖或者附近工厂供热;焚烧产生的炉渣送至园区建筑垃圾处理厂资源化利用,形成了闭环。此外,园区建筑垃圾处理厂分选的塑料、织物等高热值杂物、有机垃圾处理厂产生的残渣、沼渣均可与垃圾焚烧厂协同处置;园区餐厨厂、焚烧厂产生渗滤液也进入园区污水处理系统,经处理达标后的水作为中水回用至园区用于绿化、降尘。

图三:某环境经济产业园区内部循环图

这一举措不仅促进了园区内电、热、气、水等多种能量循环,满足了不同客户的能源、资源需求,还可解决了园区内部子项目产能不足及负荷率低的问题。例如,通过掺烧有机垃圾沼渣、协同处置建筑垃圾高热值杂物等措施,有效缓解了垃圾焚烧厂原料短缺、项目运行不饱和的困境,进而提升园区因并网发电退坡后的经济效益。

为推动园区的低碳或零碳发展,还可引入绿证、绿电交易机制。该机制允许园区将多余的绿色电力出售给外部用能单位,尽管存在隔墙售电的政策限制,但未来有望通过虚拟电厂的模式解决这一问题。

“我们发现,当以垃圾焚烧为核心的环境产业园采取智能化园区管控模式,并结合微电网技术、多能互补利用、峰谷电价调节、隔墙供电等创新手段时,通过碳管家系统的精确测算,园区的能源利用空间可提升约30%-40%,废弃物的资源转化率超过60%,降碳提升效益作用显著。”徐文龙总结说。

03 中环协零(近零)碳园区创建实践

顺着这个思路,结合每个固废园区自身特色和先决条件,中环协陆续开展了北京朝阳、盘锦、绵阳中科等10余个环境产业园区近零碳园区创建工作。

朝阳循环经济产业园区:园区处理的废弃物具有规模大、种类多、来源广的特点,包括餐厨垃圾、厨余垃圾、生活其他垃圾、建筑垃圾、废旧物资回收,日处理能力超过8000吨。多种固体废弃物都能够在园区内转化为城市发展需要的资源、能源和再生产品。如餐厨/厨余垃圾转化为沼气和再生油脂,其他垃圾转化为电力,建筑垃圾转化为再生砖和骨料,废旧物资经分选成为再生资源材料,俨然将“城市垃圾处理厂”变身为“城市资源站”,经测算后园区综合碳排放接近于零。

盘锦固废综合处理园区:多能互补、园区微电网、园区协同处置的典范。在微电网方面,利用垃圾焚烧产生的电能给园区内其他设施供电,减少了对外网的依赖,降低了成本。在协同处置方面,利用焚烧厂产生的蒸汽热能对污泥进行干化,将污泥含水率降至约45%以下,送至垃圾仓掺烧发电。餐厨垃圾产生的残渣运至焚烧车间处置,所提炼的粗油脂可回收再利用。

园区内所有设施产生的废水进入园区污水处理系统,达到辽宁地标后经纳管排放到盘锦市污水处理厂进一步处理,处理后的水作为中水回用至园区,在降低园区用电、用能、用水成本,确保园区处理设施即便在补贴有限的情况下也能持续运营。

慈溪中科循环经济产业园区:聚焦于热能的多元化、高效率及高附加值利用,创新采用热电联产模式,利用焚烧厂产生的蒸汽热能对工业用户提供绿色热源,不仅大幅提高整厂热能利用效率助推周边工业企业实现碳减排。以慈溪中科项目2022年数据为例,仅发电无供热时,全厂热效率仅为24.17%,而采用热电联产后,热效率可提升至59.14%。目前,慈溪项目年供热量超过100万吨,现有热用户80余家,供热管网长达55公里。

绵阳中科循环经济产业园:作为我国首批资源循环利用基地,该产业园涵盖了生活垃圾焚烧、市政污泥处理、餐厨废物处理、医疗废物处理等项目,通过各处理单元之间的能流、介质流的循环,在实现各类废弃物无害化处理的同时,所产生的电力、热力、沼气等绿色能源可实现梯级利用,提高能源利用效率,实现绿色循环与二氧化碳的减排目标。

青岛西海岸循环经济产业园区:与其他项目不同,该园区利用焚烧垃圾的余热,铺设供热管道为居民供暖。经测算,预计每个采暖季可以节省燃煤3.2万吨,减排二氧化碳9万吨,有效提升能源利用效率,减少污染排放。

04 结语--会长说

(1)相较于单一垃圾处理设施,环境综合产业园作为垃圾处理设施的空间承载,在环卫行业碳达峰、碳中和升级转型的过程中,必将成为重要抓手,具有实现“双碳”目标的先天优势。

(2)面对国补退坡、入炉垃圾不足、处理费下滑的困境,中环协提倡微电网概念、提倡多能互补理念、提倡园区物料或者能源协同,旨在通过低碳(零碳)园区创建,为行业开辟效益提升的新途径,探索园区未来发展的第二增长极。

(3)目前低碳(零)碳园区创建高度依赖园区子项目深度协同,然而考虑到不同子项目隶属不同主体,难免出现意见不统一无法达成共识,下一步中环协扎扎实实将标杆示范项目做好,以实际成果展示多能互补与协同处置带来的显著效益,增强园区运营方协同信心与动力。

(4)依托园区现有的基础设施和既有条件,在尽量少投入的或者投入产出比合理的情况下,推动园区零碳化升级,我们不能为了降碳而不计成本,应想法设法从多能互补、能源高效利用、碳交易获取受益,在降本增效的前提下科学降碳才是园区可持续发展之道。

原文标题 : 徐文龙:固废园区的零碳转型之道——科学降碳与降本增效并

最新活动更多

-

限时免费下载立即下载>> 前沿洞察·2025中国新型储能应用蓝皮书

-

限时免费下载立即下载>> 2025锂电市场格局及未来研判蓝皮书

-

7月30日预约参会>> OFweek 2025(第十六届)太阳能光伏产业大会

-

7.30-8.1预约参观>> 2025WAIE-光伏储能应用大会暨展览会

-

7月31日免费参会>> OFweek 2025工商业光储招商会

-

精彩回顾立即查看>> 维科杯·OFweek 第十一届太阳能光伏行业年度评选

分享

分享

发表评论

登录

手机

验证码

手机/邮箱/用户名

密码

立即登录即可访问所有OFweek服务

还不是会员?免费注册

忘记密码其他方式

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

暂无评论

暂无评论